Муравьёв

и адмирал Е. Путятин хотели укрыть фрегат «Паллада»

на

Амуре. Помимо военных планов там примешивались и личные причины. Если

бы удалось ввести «Палладу» в Амур, то все критики

Муравьёва прикусили бы языки.

Но как ни старался Орлов на неуклюжем слабосильном пароходике

«Аргунь» отыскать достаточно глубокий фарватер, ему

это не

удалось.

С «Паллады» перевезли на берег все грузы, даже

убрали часть

людей, чтобы добиться минимальной осадки, однако все труды и усилия

были напрасными.

Ложь Невельского была очевидной, но об этом никому не хотелось говорить.

«Палладу» отвели в Императорскую гавань, а позже,

по

приказанию Завойко, назначенного командовать морскими силами на

востоке, затопили, чтобы не дать повода противнику хвастаться

захватом фрегата, который, на самом деле, представлял собой просто

блокшив.

К слову сказать, впоследствии каждый водолаз, спускавшийся к

«Палладе», считал своим долгом отвинтить, отломать,

отрубить какую-нибудь деталь фрегата.

В советское время местное флотское начальство любило делать подобные

подарки партийным функционерам и московским чинам: не все из них читали

роман Гончарова «Фрегат «Паллада», но

даже двоечники

о нём тогда слышали в школе.

Иметь кусок знаменитого судна было престижно.

Дмитрий Иванович Орлов по 1855 год командовал наблюдательным постом в

Петровском. Это было, пожалуй, самым спокойным временем его семейной

жизни. Жилось в Петровском несладко, но, по крайней мере, его никто не

дёргал в командировки: Невельского, который его очень невзлюбил,

фактически отстранили от дел, всем руководил перебравшийся с Камчатки

Завойко.

Василий Степанович Завойко к тому времени блестяще отбил десант

противника в Петропавловске, без потерь перевёл к Амуру все суда,

перевёз гарнизон, жителей и всё имущество.

В 1855 году Орлову присвоили звание поручика, которого он лишился

шестнадцать лет назад. Закончилась война, уехали добрый и злой гении

– Завойко и Невельской.

Дмитрия Ивановича перевели в Николаевск, началась обычная морская

работа, наконец-то без подвигов.

В 1857 году за отличие по службе ему присвоили звание штабс-капитана

корпуса флотских штурманов, вернули личное дворянство. На воспитание

детей доплачивали 180 рублей серебром. У него их было уже четверо.

Деньги были весьма кстати, в Николаевске ничего дёшево не стоило.

Со старшими, дочерью Сашей и сыном Васей науками занимался Петров, уже

лейтенант. Школы в посёлке ещё не было, и Петров сам предложил свои

услуги. Дмитрий Иванович командовал пароходиком на Амуре, часто

отсутствовал. Помощь Петрова Орловы приняли с большой благодарностью.

Перенесённые испытания аукнулись смертельной болезнью. В 1859 году

Орлов заболел. В первый день Пасхи он надел мундир с наградами и сделал

несколько визитов друзьям. Больше из дома Дмитрий Иванович не выходил.

Он жаловался Петрову на холодность жены и на то, что она мало ему

уделяла внимания.

Но его друг считал, что Харитина Михайловна была сдержанной по

характеру, а четверо детей отнимали её время. Детей Дмитрий Иванович

любил. За день до смерти он сказал Петрову: «Мне не хочется

умирать, потому что жаль оставить после себя эту мелочь» и,

показав на детей, заплакал.

Штабс-капитан Орлов скончался в июне 1859 года. После его

смерти

вдова распродала скудное имущество и уехала из Николаевска в

Благовещенск, где, как ей казалось, было легче прожить на пенсию в 350

рублей, столь тяжко заработанную её мужем.

Фотографии или портреты Орлова не сохранились. А, скорее всего, их

никогда и не было.

Судьбу Натальи Пахомовой мне выяснить не удалось, для этого нужно было

ехать в Иркутск и работать там в архиве, искать её следы. Гадать на

кофейной гуще, высказывать свои догадки не хочется.

P.S. Такими словами я окончил это грустное повествование в

опубликованной книге. Однако, недавно, к своей великой радости,

обнаружил в воспоминаниях Алексея Евгеньевича Баранова, офицера,

сопровождавшего в плавании по Амуру генерал-губернатора Восточной

Сибири Муравьёва-Амурского, эпизод, в какой-то степени проливающий свет

на участь несчастной женщины.

Привожу его дословно: «Отъезжая из Петровска, генерал

некоторых

обнял и целовал, другим подставлял свою щёку или ограничивался кивком

головы, но на одного штурманского офицера, с совершенно седыми

волосами, но не очень старого по лицу и очень красивого, не обратил

никакого внимания, хотя тот всё время стоял на вытяжку без фуражки.

После я узнал, что офицер этот в молодости совершил убийство одного

служащего в Петропавловске (в Камчатке), совместно с его женою, с

которою был в близких отношениях. Оба они были сосланы в каторжные

работы, но, по ходатайству генерала Николая Николаевича Муравьёва, были

помилованы с возвращением прав состояния».

Конец

|

Владимир

Врубель

Официальный сайт

|

| Главная | Произведения | Сведения из первоисточников | Личное | Форум | Написать автору |

|

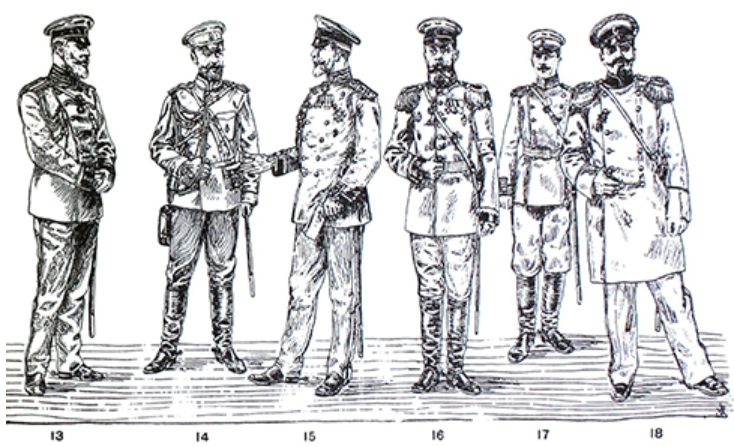

Рыцари в морских мундирах *** |